Die Normenreihe DIN ISO3382 beschreibt wie die Messung der Nachhallzeit durchzuführen ist und wie die Ergebnisse zu doklumentieren sind. Diese normen geben keien Epfehlungne welche Werte anzustreben sind. Diese findet man u.a. in der DIN18049

Die DIN EN ISO 3382-2:2008-09 beschreibt die Messung von Parametern der Raumakustik. Im Teil 2 werden Messverfahren für die Nachhallzeit in gewöhnlichen Räumen definiert.

Inhaltsverszeichnis

Die ISO 3382 legt drei Stufen der Messgenauigkeit fest: Kurz, Standard und Präzision. Der Hauptunterschied besteht in der Anzahl der Messpositionen.

Zu diesen Räumen zählen Wohnräume, Treppenhäuser, Werkstätten, Industrieanlagen, Klassenräume, Büros, Restaurants, Messehallen, Sporthallen sowie Bahnhöfe und Flughafenabfertigungsgebäude.

In diesem Teil von ISO 3382 sind zwei verschiedene Auswertungsbereiche definiert, 20 dB und 30 dB. Aus diesen Bereichen der Abklingkurve wird T20 und T30 berechnet.

Aus zahlreichen Gründen wird T20 bevorzugt:

Hinweis: Punkt 3 wird durch Anwendung der Chirp-Methode entschärft, da hier problemlos mit geringen Schallpegeln ein ausreichender Störabstand für T30 gemessen werden kann.

In vielen Räumen kann die Anzahl der dort anwesenden Personen einen großen Einfluss auf die Nachhallzeit ausüben. Messungen der Nachhallzeit sollten in einem Raum erfolgen, in dem sich keine Personen aufhalten.

Sofern nicht anders festgelegt, kann es zulässig sein, von einem unbesetzten Zustand des Raumes auszugehen, wenn dort bis zu zwei Personen anwesend sind.

In großen Räumen kann die Dämpfung durch die Luft wesentlich zur Schallabsorption bei hohen Frequenzen beitragen. Für Präzisionsmessungen müssen normalerweise die Temperatur und die relative Feuchte der Luft im Raum gemessen werden.

Der Beitrag durch die Luftabsorption ist vernachlässigbar, wenn die Nachhallzeit bei 2 kHz kürzer als 1,5s und bei 4 kHz kürzer als 0,8s ist. In diesem Fall ist es nicht erforderlich, die Temperatur und die relative Luftfeuchte zu messen.

Die Schallquelle sollte so ungerichtet wie möglich sein. Für Präzisionsmessungen muss die Richtcharakteristik der Schallquelle die Anforderungen nach ISO 3382-1:, A.3.1, erfüllen. Dies ist in der Regel ein Dodekaeder.

Für die Messungen nach dem Kurz- und dem Standardverfahren gibt es keine besonderen Anforderungen an die Richtcharakteristik. Die Schallquelle muss jedoch einen Schalldruckpegel erzeugen, der ausreicht, um ohne Störung durch Fremdgeräusche Abklingkurven mit dem erforderlichen Dynamikbereich zu liefern.

Durch Einsatz der Chirp-Methode ist dies auch mit kleinsten Lautsprechern möglich.

Diese Anforderungen werden durch übliche Messmikrofone der Bauformen 1/2" und 1/4" erfüllt.

Es werden keine Anforderungen nach IEC61672 Klasse 1 oder Klasse 2 gestellt.

Der Frequenzgang des Messmikrofons ist zur Messung der Nachhallzeit unerheblich, da stets der relative Abfall ausgewertet wird.

Die Mindestanzahl der Messpositionen, um eine gute Abdeckung des Raumes zu erreichen, sind in der Norm (Tabelle 1) festgelegt. In Räumen mit einer komplizierten Geometrie sollten mehr Messpositionen genutzt werden. Es ist eine Verteilung der Mikrofonpositionen zu wählen, bei der die wichtigsten Einflüsse vorausgesehen werden,

die wahrscheinlich über den Raum Unterschiede in der Nachhallzeit verursachen.

Die Senderpositionen dürfen als übliche Positionen entsprechend der Nutzung des Raumes gewählt werden.

In kleinen Räumen wie Wohnräumen oder in Fällen, in denen keine üblichen Positionen bestehen, sollte sich eine Senderposition in einer Ecke des Raumes befinden. Die Mikrofonpositionen sollten vorzugsweise mindestens eine halbe Wellenlänge voneinander entfernt sein, d. h. im üblichen Frequenzbereich mindestens

etwa 2 m. Der Abstand jeder Mikrofonposition zur nächstgelegenen reflektierenden Oberfläche, einschließlich des Bodens, sollte vorzugsweise eine Viertel Wellenlänge betragen, d. h. üblicherweise etwa 1 m.

Symmetrische Positionen sollten vermieden werden.

Die Mikrofonpositionen dürfen nicht zu dicht beieinander liegen. Anderenfalls liegt die Anzahl der unabhängigen Positionen unter der tatsächlichen Anzahl der Messpunkte. Die Mindestzahlen nach Tabelle 1 stellen die Anzahl der unabhängigen Positionen dar.

Keine Mikrofonposition darf zu nahe an einer Senderposition liegen, damit ein zu starker Direktschall-Einfluss vermieden wird.

Das Kurzverfahren ist für die Beurteilung des Umfangs der Raumabsorption zum Zwecke des Schallschutzes sowie für Messungen der Luftschall- und der Trittschalldämmung im Kurzverfahren geeignet. Es sollte für Messungen nach ISO 10052 angewendet werden. Messungen nach dem Kurzverfahren werden ausschließlich in Oktavbändern durchgeführt.

Die Messungen der Nachhallzeit sind mindestens an einer Senderposition durchzuführen. Es ist der Durchschnitt der Ergebnisse von mindestens zwei Mikrofonpositionen zu bestimmen.

Das Standardverfahren ist für die Überprüfung der Eigenschaften von Gebäuden beim Vergleich mit Spezifikationen der Nachhallzeit oder der Raumabsorption geeignet. Es sollte für Messungen nach ISO 140 (alle Teile) angewendet werden, in denen Verweisungen auf die Messung der Nachhallzeit enthalten sind.

Die Messungen der Nachhallzeit sind mindestens an zwei Senderpositionen durchzuführen. Es sind mindestens sechs unabhängige Sender-Mikrofonkombinationen erforderlich.

Das Präzisionsverfahren ist geeignet, wenn eine hohe Messgenauigkeit gefordert ist. Es wird davon

ausgegangen, dass die Nenngenauigkeit bei Oktavbändern besser als 2,5 % und bei Terzbändern besser als 5 % ist.

Die Messungen der Nachhallzeit sind mindestens an zwei Senderpositionen durchzuführen. Es sind mindestens 12 unabhängige Sender-Mikrofonkombinationen erforderlich.

In der ISO 3882-2 werden zwei Verfahren zur Messung der Nachhallzeit beschrieben:

Der Frequenzbereich ist vom Zweck der Messungen abhängig. Sofern keine Anforderungen an bestimmte Frequenzbänder vorliegen, sollte der Frequenzbereich für das Kurzverfahren mindestens 250 Hz bis 2 000 Hz abdecken. Für das Standardverfahren und das Präzisionsverfahren sollte der Frequenzbereich bei Oktavbändern mindestens 125 Hz bis 4 000 Hz sowie bei Terzbändern 100 Hz bis 5 000 Hz abdecken.

Als Schallquelle ist ein Lautsprecher zu verwenden, und das dem Lautsprecher zugeführte Signal ist mit

breitbandigem statistischem oder pseudo-statistischem elektrischem Rauschen zu erzeugen. Der Sender muss einen Schalldruckpegel erzeugen können, der ausreicht, eine Abklingkurve sicherzustellen, die mindestens 35 dB oberhalb des Störpegels im entsprechenden

Frequenzband beginnt. Ist T30 zu messen, muss ein Pegel erzeugt werden, der mindestens 45 dB oberhalb des Störpegels liegt.

Für Messungen in Oktavbändern ist die Bandbreite des Signals mit mindestens einer Oktave und für Messungen in Terzbändern mit mindestens einer Terz zu wählen. Alternativ darf das breitbandige Rausch-Spektrum so geformt sein, dass sich für den stationären Nachhall-Schall im Raum ein rosa Spektrum zwischen 88 Hz und 5 657 Hz ergibt. Somit umfasst der Frequenzbereich die Terzbänder mit Bandmittenfrequenzen von 100 Hz

bis 5 kHz oder die Oktavbänder von 125 Hz bis 4 kHz.

Für das Standardverfahren und das Präzisionsverfahren muss die Anregungsdauer des Raumes so lang sein, dass das Schallfeld den stationären Zustand erreicht. bevor der Sender abgeschaltet wird. Dazu ist es erforderlich, das Geräusch mindestens T/2 s lang abzustrahlen. Bei großen Volumen muss die

Anregungsdauer wenigstens einige Sekunden betragen.

Beim Kurzverfahren darf als Alternative zum abgeschalteten Rauschsignal eine kurze Anregung oder ein Impulssignal verwendet werden.

Die Anzahl der verwendeten Mikrofonpositionen wird durch die geforderte Genauigkeit bestimmt. Mit Blick auf den Zufallscharakter des Sendersignals ist es jedoch erforderlich, an jeder Position einen Mittelwert aus einer Reihe von Messwerten zu bilden, um eine annehmbare Messunsicherheit zu erreichen.

Die Mittelwertbildung kann auf zwei Arten erfolgen

Die Impulsantwort von einer Sender- an eine Empfängerposition in einem Raum ist eine gut definierte Größe, die auf unterschiedliche Weise gemessen werden kann (z. B. unter Verwendung von Pistolenschüssen, Impulsen von Funkenstrecken, Rausch-Impulsen, Chirp oder Maximalfolgen als Signal (MLS).

Die Impulsantwort kann direkt gemessen werden, indem eine Impulsquelle wie ein Pistolenschuss oder ein beliebiger anderer Sender genutzt wird, die selbst nicht nachhallend ist und das Spektrum muss den relevanten Bereich Abdecken. Die Impuls-Quelle muss einen Spitzen-Schalldruckpegel erzeugen können, der ausreicht, einen Beginn der Abklingkurve bei mindestens 35 dB über dem Störpegel im jeweiligen Frequenzband sicherzustellen. Ist T30 zu messen, so ist es erforderlich, einen Pegel zu erzeugen, der mindestens 45 dB über dem Störpegel liegt.

Es dürfen besondere Schallsignale verwendet werden, die die Impulsantwort erst nach spezieller

Verarbeitung des aufgezeichneten Mikrofonsignals liefern, siehe ISO 18233. Damit kann ein verbesserter Störabstand erreicht werden. Sinus-Sweeps (Chirp) oder pseudo-statistisches Rauschen (z. B. Maximalfolgen) dürfen

verwendet werden, wenn die Anforderungen an das Spektrum und an die Richtcharakteristik des Senders

eingehalten werden.

Wegen der Verbesserung beim Störabstand können die Anforderungen an die Aussteuerbarkeit des Schallquelle beträchtlich niedrigerer sein als bei der Rauschmethode oder Impulsmethode. Wir haben die Vorteile der modernen Chirp-Messung in einem eigenem Artikel zusammengefasst.(Vorteile der Chirp Methode zur Messung der Nachhallzeit)

Für die Bestimmung von T20 beträgt der ausgewertete Bereich der Abklingkurven 5 dB bis 25 dB unterhalb

des stationären Pegels. Innerhalb des Auswertungsbereichs ist für die

Kurve rechnerisch eine Gerade nach der Anpassung mit Hilfe des Verfahrens der kleinsten Fehlerquadrate zu erstellen (lineare Regression). Historisch bedingt können auch die Abklingkurven eines Pegelschreibers graphisch ausgewertet werden. Für die Bestimmung von T30 beträgt der Auswertungsbereich 5 dB bis 35 dB.

Um eine Nachhallzeit festzulegen müssen die Abklingkurven annähernd einer geraden Linie folgen. Sind die Kurven wellenförmig oder gekrümmt, kann dies auf eine Mischung aus Abklingarten mit verschiedenen Nachhallzeiten hinweisen, womit das Ergebnis unzuverlässig sein kann.

Wieter Hinweise zu möglichen Fehlerquellen bei der Messung der Nachhallzeit finden Sie in einem eignen Artikel (Fehlerquellen bei Messung der Nachhallzeit)

Die Nachhallzeiten müssen in einer Tabelle angegeben werden, die das Frequenzband und die ermittelte Nachhallzeit enthält.

Diese Tabelle kann durch eine graphische Darstellung ergänzt werden. In der Tabelle und im Diagramm muss deutlich angegeben werden, ob T20 oder T30 für die Nachhallzeit angewendet wurde.

Der Prüfbericht muss mindestens folgende Informationen enthalten:

Die Nachhallzeit ist einer der wichtigsten Parameter in der Raumakustik. Dieser Wert gibt die Zeit an, nach der die Schallenergie nach Abschalten des Anregungssignals um einen bestimmten Betrag abgesunken ist. Sehr weit verbreitet ist der Wert RT60, der die Abklingzeit bis auf –60dB vom Ausgangswert beschreibt. Die Nachhallzeit ist abhängig von der Frequenz, da die verschiedenen Materialien in einem Raum den Schall bei den verschiedenen Frequenzen unterschiedlich stark absorbieren. Die Nachhallzeit wird bestimmt durch die Absorptionsfläche und das Raumvolumen.

Im Bereich der Messung der Nachhallzeit (RT60) haben sich folgende Messverfahren etabliert:

Jedes dieser Messverfahren besitzt spezifische Vor- und Nachteile. Unser Messsystem Akulap unterstützt alle Messverfahren. Daher können Sie je nach Aufgabenstellung das optimale Verfahren verwenden. Durch die Unterstützung von mehreren Messverfahren können Sie auch Fehler im Aufbau leicht erkennen, indem Sie einen Raum mit verschiedenen Verfahren vermessen.

Die Verfahren werden hier nur kurz zusammengefasst.

Direkte Messung mit Impulsanregung durch Knall/Explosion. Als einziges Messverfahren wird hier kein Lautsprecher benötigt. Der Raum wird durch einen lauten Knall angeregt und die Antwort des Raumes wird direkt erfasst. Als Schallquellen kommen platzende Ballons, Klatschen (zwei spezielle Bretter werden aufeinander geschlagen), Funkenstrecken oder Pistolen in Frage. In vielen Fällen kann bereits durch einfaches Klatschen mit Hand der Raum im Rahmen einer Orientierungsmessung erfasst werden.

Das Messgerät wird aktiviert („scharfgestellt“) und wartet auf die Schallquelle. Die Schallquelle wird manuell ausgelöst zum Beispiel das Platzen eines Ballons. Das Messgerät erkennt das Schallsignal zeichnet das Signal auf und führt die Berechnung und Auswertung durch. Der reine Messvorgang dauert ungefähr das Doppelte der Nachhallzeit. Die eigentliche Messung ist sehr schnell und hängt eigentlich nur von dem Aufbau und Positionierung von Analysator und Schallquelle ab.

Vorteile:

Nachteile:

Der Raum wird durch einen Lautsprecher mit einem Rauschsignal angeregt. In der Regel verwendet man rosa Rauschen. Das Signal wird nach dem Einschwingvorgang abrupt abgeschaltet und das Abklingverhalten wird analysiert. Dieses Verfahren wird von vielen Handschallpegelmessern verwendet, da die Auswertung nicht rechenintensiv ist. In gewissem Rahmen ist das Verfahren auch „anschaulich“, da aus dem Messsignal die Nachhallzeit zumindest grob optisch abgelesen werden kann. Als einziges Verfahren liefert dieses Verfahren jedoch keine Raumimpulsantwort, die für weitere Analysen erforderlich ist.

Das Messgerät wird aktiviert („scharfgestellt“) und wartet auf die Schallquelle, die aus einem Lautsprecher mit rosa Rauschen besteht. Die Schallquelle wird manuell ausgelöst (z.B. via Fernbedienung) oder automatisch durch das Messgerät. Entscheidend für die Messung ist der Abschaltvorgang. Die Schallquelle kann wiederum manuell oder automatisch abgeschaltet werden. Die Messdauer ist geringfügig länger als bei der Impulsmethode, da der Raum durch die Schallquelle erst einschwingen muss. Insgesamt dominiert aber weiterhin die reine Rüstzeit.

Vorteile:

Nachteile:

Diese modernsten Verfahren sind in der DIN 18233 beschrieben. Hier wird der Raum durch ein sehr spezielles Signal über einen Lautsprecher angeregt. Aus der Antwort des Raumes wird durch komplexe mathematische Verfahren die Raumimpulsantwort bestimmt. Diese ist der Schlüssel für alle weiteren Auswertungen nach DIN3382. Die Messverfahren kommen mit einem sehr geringen Signalpegel aus. Daher können auch große Räume mit kleinen Lautsprechern vermessen werden. Die Verfahren MLS und Chirp sind sich relativ ähnlich. Allerdings ist die klassische MLS-Methode mittlerweile überholt, so dass grundsätzlich das Chirpverfahren benutzt werden sollte.

Vorteile:

Nachteile:

Bei der Chirp-Methode wird ähnlich wie bei der Rauschmethode ein Lautsprecher benötigt. Der grundsätzliche Aufbau ist sehr ähnlich. Ein wichtiger Unterschied ist, dass die Lautsprecher und Verstärker wesentlich kleiner und leichter sein können. Weiterhin wird der Lautsprecher direkt an das Messystem angeschlossen (closed-loop). In speziellen Fällen kann der Lautsprecher auch losgelöst vom Analysator sein (open-loop). Das Messystem startet automatisch eine Messung. Moderne Systeme wie Akulap beginnen zunächst mit einer kurzen Messdauer und „horchen“ erstmal in den Raum, um eine grobe Abschätzung der Nachhallzeit zu machen. Mit diesen Informationen stellen diese Messsysteme das weiter Messverfahren optimal ein. Die Messzeit ist bei diesem Verfahren, anders als bei allen andere, Verfahren, frei einstellbar. Je länger die Messzeit ist, um so unempfindlicher ist das System gegenüber Störungen. Eine typische Messzeit sind 5s-20s, also deutlich länger als bei den andere verfahren, aber immer noch gering im vergleich zur Rüstzeit.

Zur Messung der Nachhallzeit ist eine Kalibrierung nicht unbedingt erforderlich. Allerdings hilft ein Bezugspegel, Störgeräusche leichter zu identifizieren. Außerdem kann die Messkette in einem Schritt leicht überprüft werden. Am einfachsten erfolgt dies mit einem Schallpegelkalibrator.

Grundsätzlich gibt es zwei Arten von Geräten.

Handheldgeräte

PC-gestützte Messsyteme

Diese Geräte ähneln klassischen Schallpegelmessern und sind hauptsächlich auch für diese Aufgabe ausgelegt. Alle Geräte dieser Art können mit der Rauschmethode messen. Einige hochwertigere Geräte können auch mit Impuls messen. Sehr wenige Geräte (eigentlich nur die High-End Klasse) bieten auch die Chirp-Methode an.

Ein solches System besteht aus einem Laptop mit der Auswertungssoftware z.B. Akulap und einem kalibriertem Messmikrofon. Ein solches Gerät ist natürlich nicht so kompakt, bietet aber aber Messung und Auswertung in einem Gerät. Durch die größere Anzeige ist die Messung übersichtlicher und einfacher zu bedienen. Solche Messsysteme bieten einen erheblich größeren Funktionsumfang. Die leitungsfähigsten Messverfahren finden Sie nur in solchen Geräten.

In geschlossenen Räumen kommt es durch die Geometrie zu besonderen Resonanzerscheinungen, den Raummoden. Bei bestimmten Frequenzen bilden sich stehende Wellen aus, der Raum „dröhnt“. Dieser Effekt ist besonders ausgeprägt, wenn Wände und Decken jeweils parallel zu einander sind. Die Raummoden sind um so tiefrequenter, je größer der Raum ist. Ein Raum hat eine Grundfrequenz, die tiefste Raummode. Dies ist die tiefste Frequenz bei der sich noch stehende Wellen ausbreiten können. Im allgemeinen wird diese Grundfrequenz durch die längste Achse im Raum bestimmt. Zu höheren Frequenzen hin, sind immer mehr Resonanzfrequenzen möglich. Die Moden verdichten sich mit zunehmender Frequenz. Die höheren Moden sind deutlich bedämpfter und treten akustisch nicht so stark in den Vordergrund. Daher sind Raummoden hauptsächlich in kleineren Räumen problematisch, wo die Grundfrequenz im Hörbereich liegt. Bei großen Räumen liegt die Grundfrequenz schon unterhalb des Hörbereichs, so das nur höhere Moden von akustischer Bedeutung sind.

Raumoden können die Musikwiedergabe erheblich beeinträchtigen. Deshalb sind Subwoofer in Heimkinossystemen häufig problematisch und klingen nicht zufriedenstellend. Tieffrequenter Verkehrslärm kann sich in solchen Räumen mit ausgeprägten Moden besonders gut entfalten. In Schulungsräumen können Raummoden die Sprachverständlichkeit erheblich beeinträchtigen. Dieses Problem wird dadurch verschärft, da selbst akustisch „sanierte“ Räume ein hohes Absorptionsverhalten oberhalb von 300Hz haben, da poröse Absorber großzügig verbaut wurden. Die Raummoden werden dadurch jedoch nicht beeinflusst und treten in dem ansonsten bedämpften Umfeld besonders störend in Erscheinung.

Die wirkungsvollste Maßnahme ist eine veränderte Geometrie des Raumes. Dies ist bei Sanierungsmassnahmen jedoch schwer umzusetzen. Möbel können hier jedoch auch helfen. Bei elektronischer Musikwiedergabe durch Lautsprecher können die Raummoden als Anregungssignal durch Signalprozessoren rausgefiltert werden. Spezielle Tiefenabsorber (Helmholtz-Resonatoren) können die Raummoden deutlich verringern. Da sowohl die Raummoden als auch die Helmholtz-Resonatoren schmalbandig sind, müssen beide exakt aufeinander eingemessen und abgestimmt werden. Die Resonanzeigenschaften durch die Raummoden sind in den Ecken des Raumes besonders ausgeprägt. Typischerweise werden diese Absorber in den Ecken platziert, da dort am meisten Schallenergie vorhanden ist.

Raummoden können am einfachsten aus der Raumimpulsantwort bestimmt werden. Moderne Messsysteme wie Akulap können die Raumimpulsantwort auch bei tiefen Frequenzen durch die Chirp-Methode zuverlässig ermitteln. Meßsysteme, die nur mit der Rauschmethode arbeiten, um die Nachhallzeit zu messen sind ungeeignet. Diese Systeme (in der Regel Handschallpegelmesser) messen nur die Nachhallzeit in Terzen. Grundvoraussetzung ist jedoch die Messung der Raumimpulsantwort.

Üblicherweise verwendet man das Spektrogramm oder die Wasserfall-Darstellung.

Raumakustik wird vielfach mit der Nachhallzeit verknüpft, da diese der bekannteste Parameter ist. Eine sinnvolle Aussage zur Nachhallzeit setzt aber voraus, dass die Abklingkurve möglichst linear abfällt. Dies ist jedoch nur bei einem diffusem Schallfeld der Fall. Und genau dies ist bei tiefen Frequenzen nicht der Fall. Tiefe Frequenzen bedeutet hier immer in Bezug zur Raumgröße. Jeder Raum hat in Abhängigkeit von der Geometrie eine Grenzfrequenz (Schröder Frequenz). Frequenzen, die darunter liegen, bezeichnen wir als tiefe Frequenzen.

Übliche Messgeräte zeigen auch bei tiefen Frequenzen eine Nachhallzeit an. Diese Nachhallzeit hängt jedoch stark von der Raumposition ab. wir bekommen regelmäßig Anfragen von Kunden, ob denn unser Messystem defekt ist, da die Nachhallzit bei 80Hz so stark schwankt und scheinbar zufällig wirkt. Nein, dies ist kein Fehler des Messsystems. Es gibt bei diesen Frequenzen schlicht nicht eine Nachhallzeit. Tiefe Frequenzen müssen komplett anders ausgewertet werden.

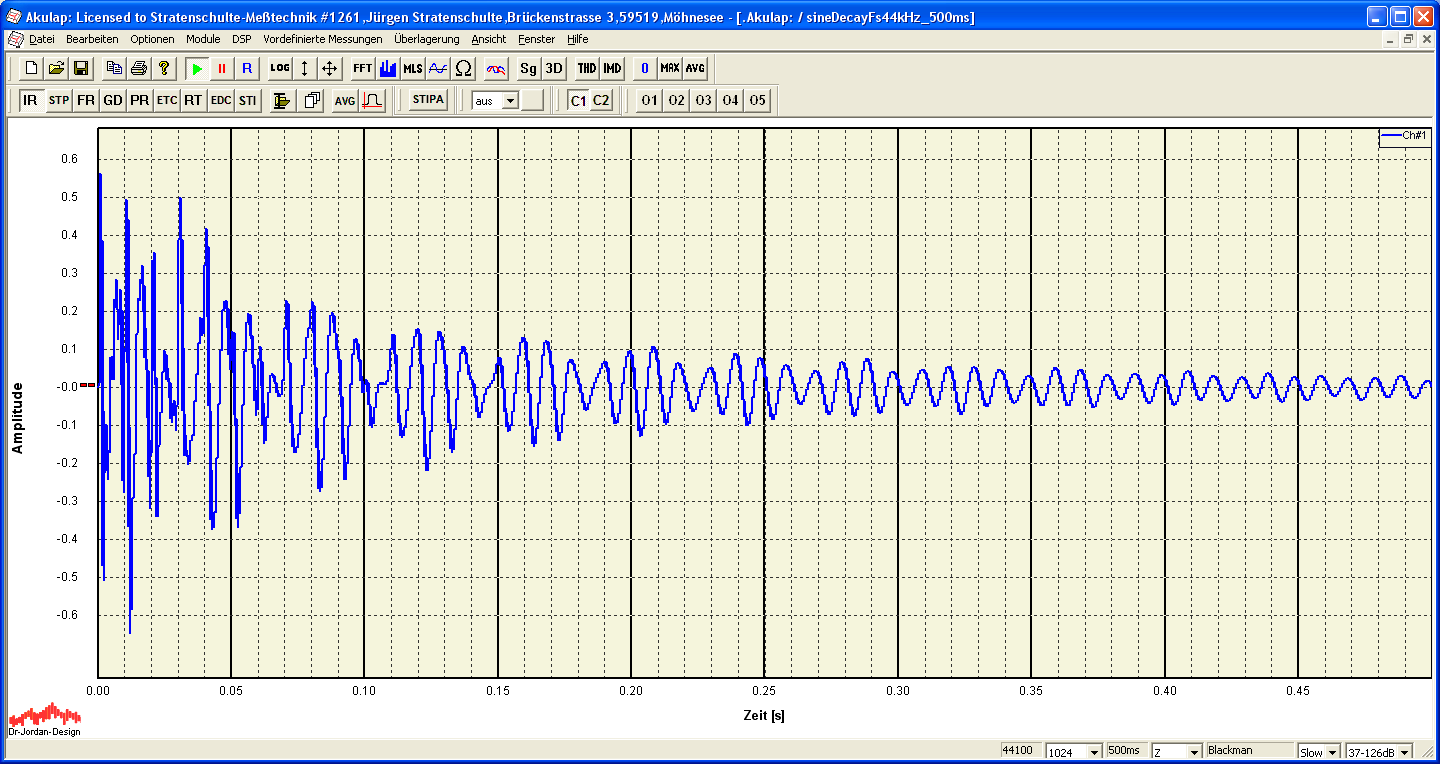

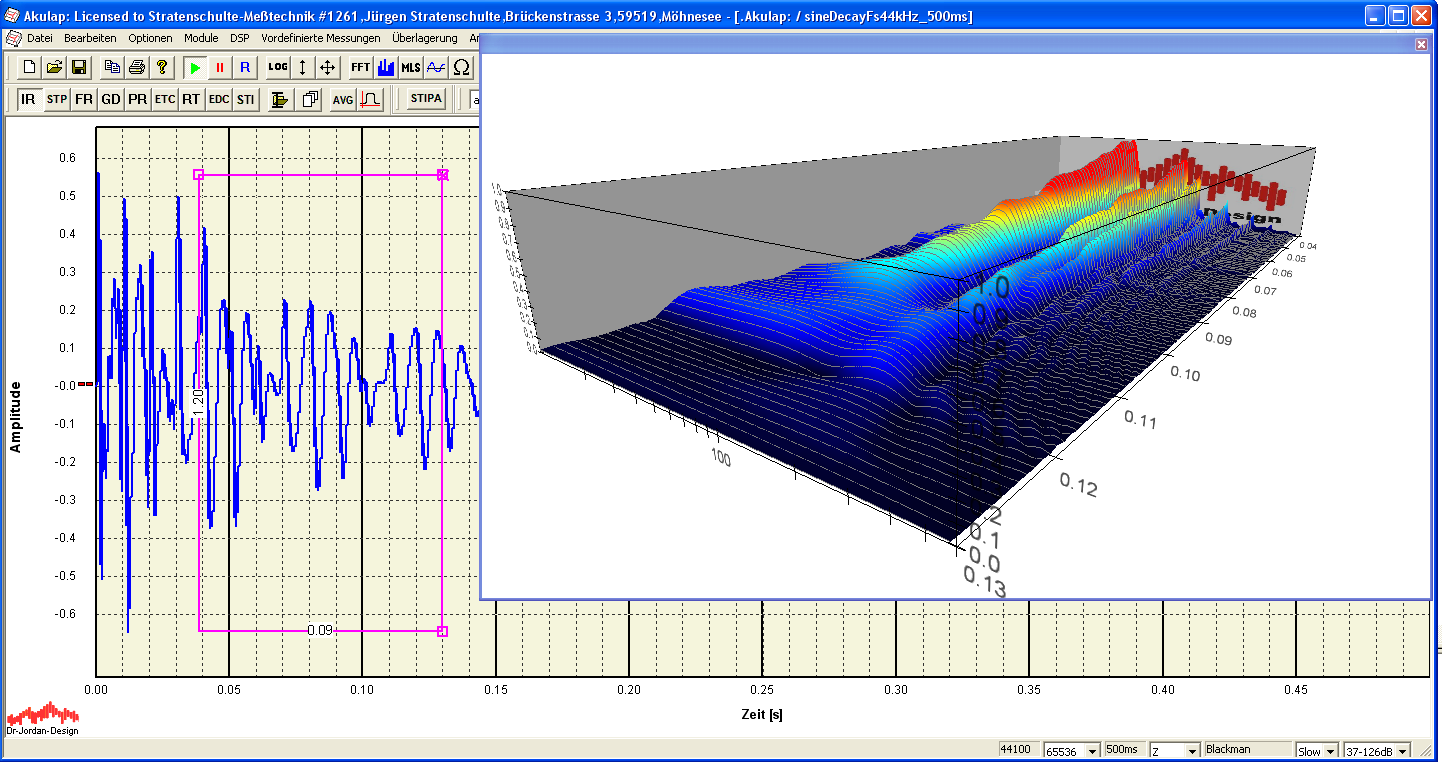

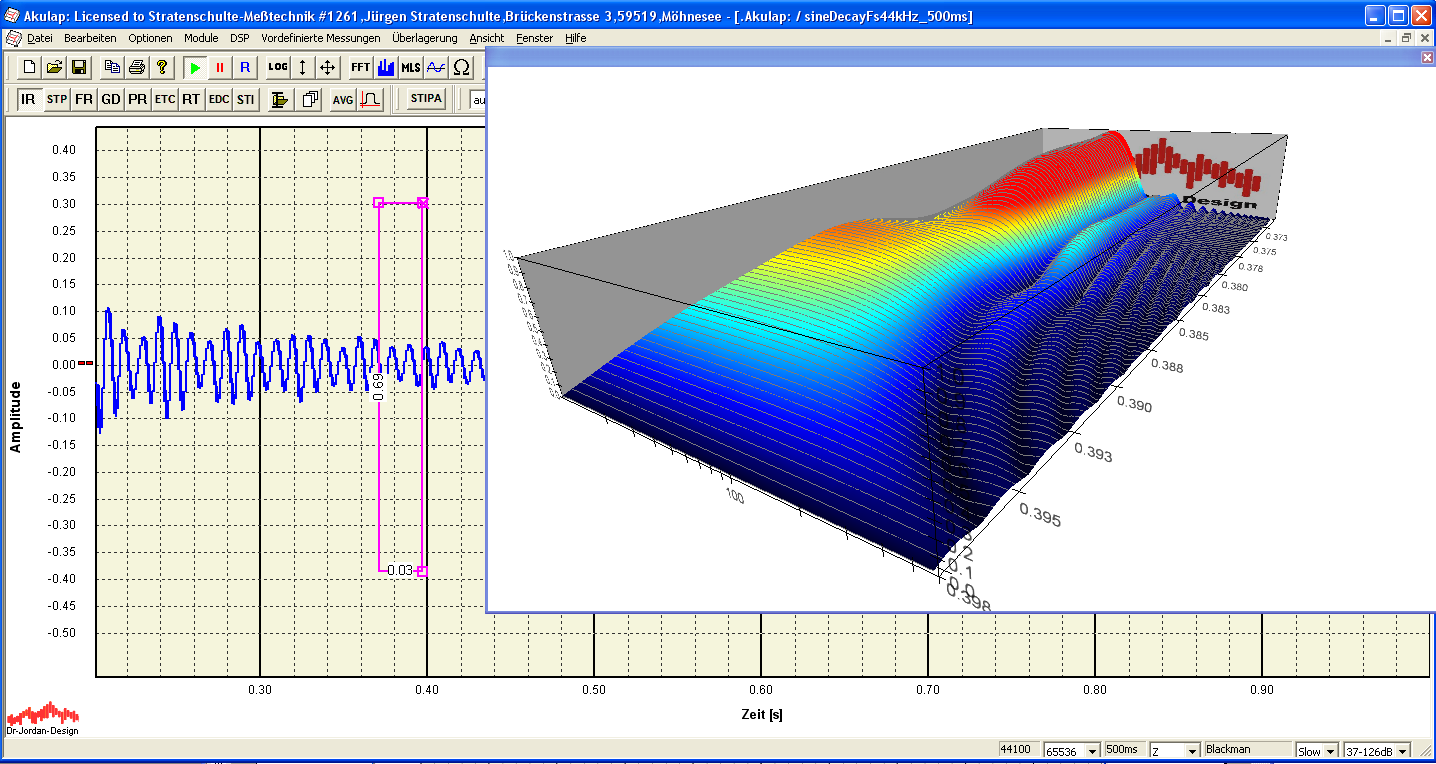

Das folgende Bild zeigt die Raumimpulsantwort im Bereich von 500ms. Hier erkennt man auch schon optisch eine ausgeprägte Resonanzfrequenz.

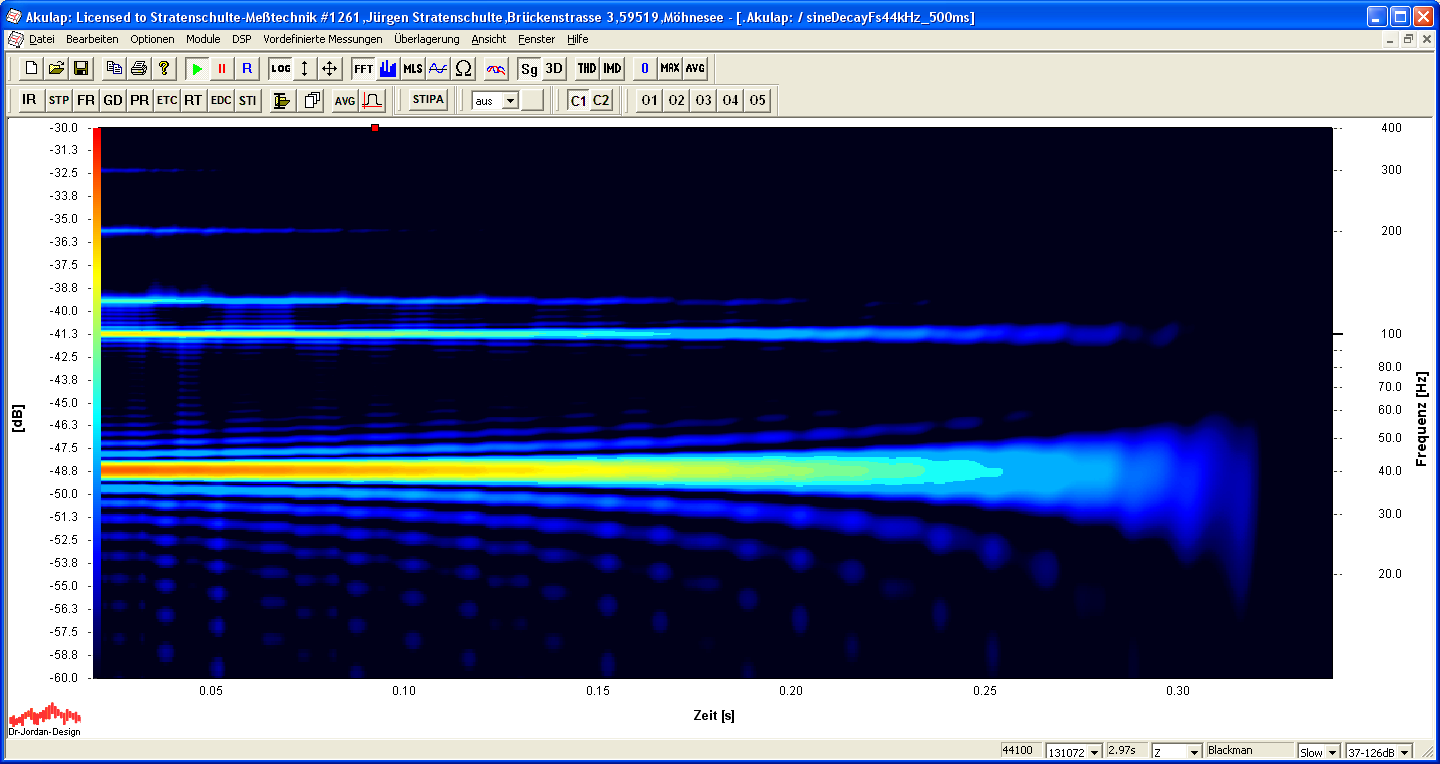

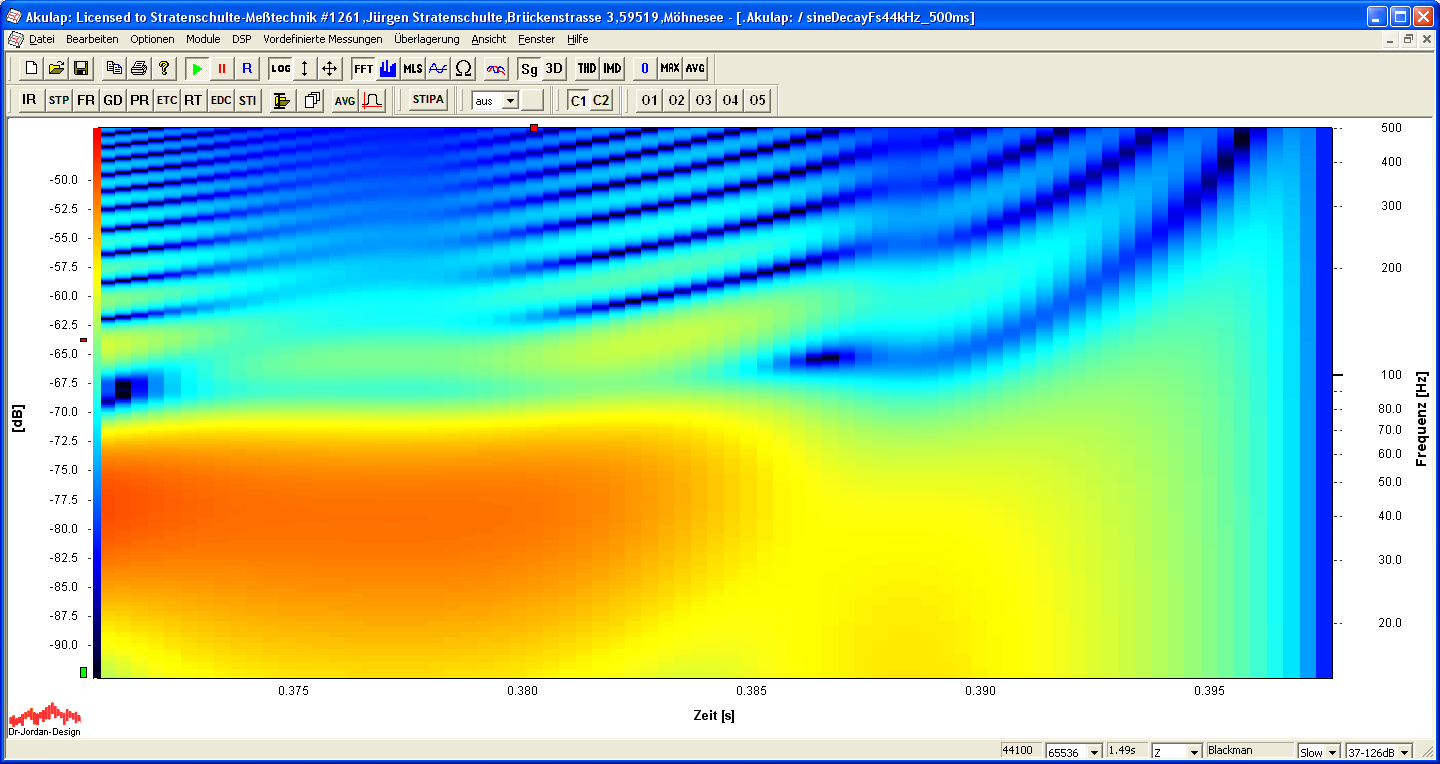

Die genaue Frequenz kann man am besten aus einem Spektrogramm ermitteln. Hier werden Zeit Frequenz und Pegel kombiniert aufgetragen. Unten ist die Zeitachse aufgetragen, Vertikal befindet sich die Frequenzachse. Der Pegel wird durch die Farbe dargestellt. Der Pegel kann mit der Farbtabelle links ermittelt werden. Akulap verfügt aber auch über einen Cursor, mit dem Sie Pegel und Frequenz genau ermitteln können.

In diesem Beispiel ist die Grundfrequenz 40Hz.

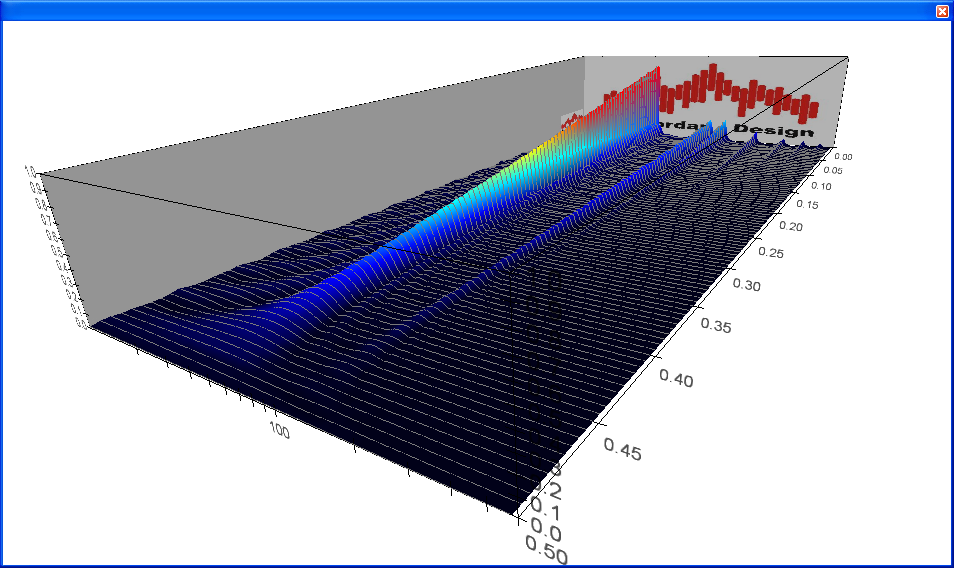

Häufig wird auch die Wasserfalldarstellung verwendet. Diese 3D Darstellung wird auch als „Cumulative Decay Plot“ bezeichnet.

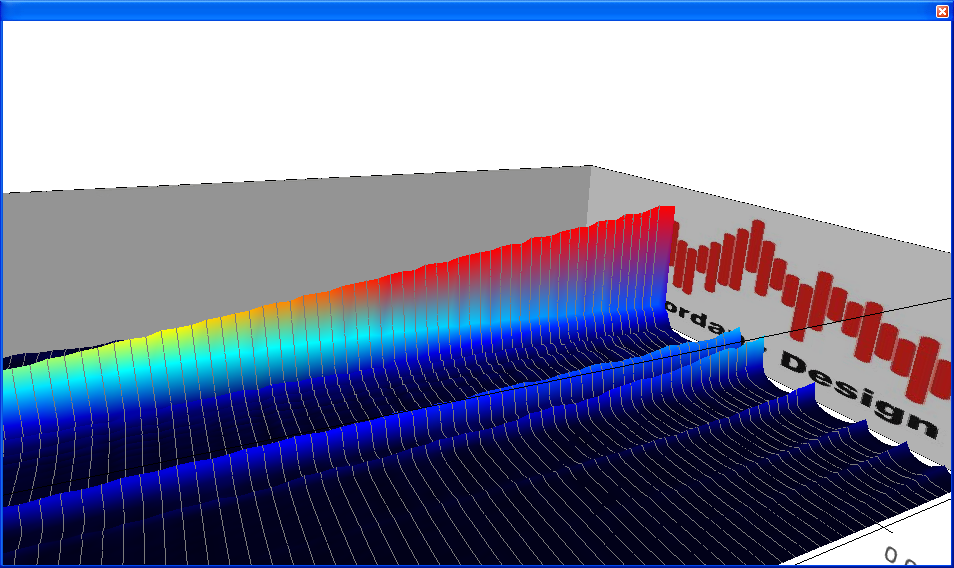

Sie können diese 3D-Darstellung mit der Maus in Echtzeit drehen und verschieben.

Dadurch können Sie den Signalverlauf aus beliebigen Perspektiven betrachten.

Sie können in der Raumimpulsantwort mit dem Messrechteck einen Bereich auswählen. Die 3D Darstellung wird automatisch aktualisiert, wenn Sie das Messrechteck verschieben oder in der Größe verändern.

Bei dieser Darstellung wurde ein Ausschnitt von 30ms gewählt. Hier kann man gut erkennen, das mit zunehmender zeitlicher Auflösung, die Frequenzauflösung verringert wird. Dies ist kein Darstellungsfehler sondern ein sehr grundsätzlicher Effekt aus der Signaltheorie. Wenn wir also Raummoden mit hoher Frequenzauflösung bestimmen möchten, so sollte der Zeitabschnitt möglichst lang sein.

Das Spektrogramm vom gleichen Ausschnitt (30ms) zeigt auch die geringe Frequenzauflösung.

Das Ziel ist es, den Raum bei seinen Resonanzfrequenzen wirksam zu bedämpfen. Poröse Absorber, wie Schaumstoff oder Faserplatten, sind bei den Frequenzen von 30Hz bis 100Hz leider wirkungslos. Diese Absorber verschlimmern das Problem nur, da sie bei hohen Frequenzen ab ca. 400Hz sehr wirksam sind, gleichzeitig die unteren Frequenzen ungedämpft sind. Ein solcher Raum erhält eine sehr unnatürliche Akustik. Daher verwendet man Tiefenabsorber, d.h. Plattenschwinger oder Helmholtz-Resonatoren. Diese Tiefenabsorber sind jedoch schmalbandig. Man benötigt daher für jede Raummode einen passenden Absorber.

Definition der Nachhallzeit nach ISO3382

Abschätzung der Nachhallzeit nach Sabine

Empfohlene Nachhallzeiten DIN18041

Grundlagen der Raumakustik

Anforderungen von Räumen

Büroräume

Schulungsräume

Restaurants

Konzerthallen

Wohnzimmer

Hallraum für Bewertung von Absorbern

Mikroperforierte Absorber (MPA)

Verbesserung der Raumakustik

Problemanalyse

Analyse der Zielvorgabe

Messung und Dokumentation der Nachhallzeit

Die Nachhallzeit ist einer der wichtigsten Parameter in der Raumakustik. Dieser Wert gibt die Zeit an, nach der die Schallenergie nach Abschalten des Anregungssignals um einen bestimmten Betrag abgesunken ist. Sehr weit verbreitet ist der Wert RT60, der die Abklingzeit bis auf –60dB vom Ausgangswert beschreibt. Die Nachhallzeit ist abhängig von der Frequenz, da die verschiedenen Materialien in einem Raum den Schall bei den verschiedenen Frequenzen unterschiedlich stark absorbieren. Die Nachhallzeit wird bestimmt durch die Absorptionsfläche und das Raumvolumen.

Eine Schallwelle breitet sich von ihrer Quelle in alle Richtungen aus. Am Ort des Zuhörers trifft zunächst der direkte Schallanteil ein.

Sobald eine Welle eine Wand erreicht, wird diese reflektiert und ändert dabei ihren Pegel, Phase und Richtung.

Treffen die Schallwellen an eine Oberfläche, so wird ein Teil gemäß dem Reflektionsgesetz reflektiert, ein Teil wird diffus reflektiert, ein Teil regt die Wand zum Schwingen an (Körperschall), ein Teil wird auf der anderen Seite wieder abgestrahlt. Grundsätzlich geht dabei ein Teil der Schwingungsenergie in Wärme verloren.

Die Schallwellen breiten sich weiter aus und werden stets auf neue reflektiert. Die Anzahl der reflektierten Komponenten nimmt ständig zu, während der Pegel sich verringert. Schließlich bildet sich ein diffuses Schallfeld, in dem der Schall gleichmäßig aus allen Richtungen eintrifft.

Der Pegel nimmt exponentiell ab und ist daher in einer logarithmischen Darstellung linear. Die Zeitkonstante bezeichnet man als Nachhallzeit.

Reflektionen, die innerhalb von 50ms (dies entspricht 17m) beim Zuhörer eintreffen, werden nicht als Echo wahrgenommen. Diese Reflektionen verstärken vielmehr den gesamten wahrgenommen Schalleindruck. Bei kurzen Impulsen können einzelne Echos ab 100ms erkannt werden, bei komplexer Musik entsteht dieser Eindruck erst nach mehr als 1s.

Es ist typisch für den diffusen Nachhall, daß der Pegel bei einer logarithmischen Darstellung linear abfällt. Daher kann die Zeitkonstante direkt ermittelt werden. Für die Nachhallzeit wird nach DIN3382 im allgemeinen RT60 verwendet, also die Zeit um die der Pegel um 60dB abgefallen ist.

In typischen Räumen haben wir ein Ruhepegel von etwa 30dB bis 60dB. Dieser wird verursacht durch Lüftungen, Computer, Straßenlärm etc. Auch das Rauschen der Meßkette spielt vielfach eine wichtige Rolle.

Daher werden im allgemeinen sehr hohe Schallpegel benötigt (100dB bis 130dB) um den Abfall des Nachhalls, um mehr als 60dB direkt zu messen

Daher wird vielfach der Pegelabfall für weniger als 60dB gemessen. Dieser Wert sollte deutlich oberhalb des Grundrauschens liegen. In dem obigen Bild wird der Abfall um 32dB gemessen und dann linear auf 60dB extrapoliert. Diese Extrapolation sollte bei den Messungen grundsätzlich dokumentiert werden.

Moderne Verfahren wie die Chirp-Methode benötigen jedoch nur einen sehr geringen Schall-Pegel. Hier können Sie auch mit einem "Kofferradio" Hallen vermessen. Große Lautsprecher oder laute Impuls-Schallquellen für die Messverfahren abgeschaltetes Rauschen bzw. Impulsmethode werden nur in Einzelfällen benötigt. Diese beiden Verfahren gelten als nicht mehr zeitgmäß und werden nur in Spezialfällen benötigt.

Der Hallradius beschreibt die Entfernung zur Schallquelle, in der der Direktschall und der Nachhall gleich sind. In einem sehr halligen Raum ist diese Entfernung sehr kurz. In einem schalltoten Raum, in dem praktische keine Reflektionen auftreten, ist diese Entfernung sehr groß. Im Freien, bei ungestörter Ausbreitung, ist der Hallradius unendlich. In halligen Räumen ist eine Verständigung nur innerhalb des Hallradius möglich. Daher werden auch in kritischen Räumen wie Kirchen viele kleinere Lautsprecher aufgestellt.

Für viele Räume kann die Nachhallzeit T mit der berühmten Formel von Sabine abgeschätzt werden:

![]()

V ist das Raumvolumen und A die effektive Absorptionsfläche.

Diese Gleichung gilt nur, wenn die Absorptionsfläche klein ist gegenüber der Gesamtfläche S. Dies kann man sich an einem einfachen Beispiel veranschaulichen. In dem Grenzfall eines schalltoten Raumes, in dem die Wände ideal absorbieren, ist die Nachhallzeit 0, da überhaupt keine Reflektionen auftreten. Für diesen Fall liefert die Formel von Sabine aber trotzdem einen Wert größer als Null, der offensichtlich ungültig ist.

Räume haben - je nach Einsatzzweck - unterschiedliche Anforderungen an die Nachhallzeit. Ein Schulungsraum sollte auf maximale Sprachverständlichkeit ausgelegt sein. Daher wird hier die Nachhallzeit möglichst gering sein und Reflektionen sollten den Sprecher unterstützten. In einer Konzerthalle ist eine Verwischung durch den Nachhall sogar erwünscht, da so erst der musikalische Gesamteindruck entsteht.

Diese Tabelle stellt nur einen Überblick dar. (Weitere Information zur DIN18041)

|

Aufnahmestudios |

0.3s |

|

Schulungsräume |

0.6s-0.8s |

|

Büroräume |

0.35s-0.55s |

|

Konzerthallen |

~1s-3s |

Zur raumakustischen Planung von Räumen steht seit 2004 die überarbeitete Fassung der DIN 18041 "Hörsamkeit in kleinen bis mittelgroßen Räumen" zur Verfügung.

Diese Norm wurde 2016 erweitert. Beide Fassungen werden von unserer Software Akulap unterstützt.

Diese Norm gibt Soll-Nachhallzeiten für bestimmte Raumarten wie Unterrichts- Musik, Tagungs- und Konferenzräume sowie Sport- und Schwimmhallen vor.